모든 법 분야의 숟가락을 얹으려는 것도 자신의 실력을 파악 못한 꼴불견이지만(지금 이 글의 주제는 아님), 어떤 분야는 자신의 업무 분야가 될 수 없다/아니다라면서 지레 겁먹고 다섯 발자국쯤 뒤로 빠지는 태도도 영 바람직한 태도는 아니다. 여러 법률전문가들과 함께 할 때에는 내가 잘할 영역, 할 수는 있는 영역, 해야 하는 영역을 잘 파악해야 하고 다른 사람에게 효율적으로 검토를 넘기는 것도 분명 필요하다. 여러 법률전문가 팀으로 구성된 곳에서 업무를 하면서 이 부분은 남에게 토스해야 한다는 감조차 키우지 못하고 있다면 그것도 그것대로 매우 큰 문제다. 다른 말로 하면 자기의 capacity와 자기 동료들의 capacity를 전혀 파악하지 못하는 것이기도 하기 때문. 그러나 그렇게 넘기려고 할 때 다시 한 번 생각해보자. 그냥 잘 몰라서 넘기려는것은 아닌가? 최소한 이슈를 파악하려는 시도는 해 보았는가? 혹여나 넘길 동료/전문가가 없다면 검토할 수 있겠는가? 그냥 외면하는 것은 아닌가?

가끔 특정 영역에 관하여 "자동으로" 토스하게 되는 경험을 한다. 예를 들어 도산은 A에게, PEF 인허가는 B에게, 세법은 C에게, 공정거래는 D에게.... 오케이. 이렇게 토스하는 것이 효율성의 차원에서 필요한 것도 맞고, 그러려고 로펌 만든 것도 맞다. 그러나 잘 생각해보자. 내 영역이 아니라고 그냥 선 그어버리고 가장 사소한 검토마저 넘긴 것은 아닐까? 도산법이나 세법, 공정거래법의 영역이나 법리가 특수하기는 하지만 누가 봐도 명백한 건 적어도 궤 정도는 잡고 물어볼 수는 있을 텐데, 잘 몰라서 두렵다는 이유로 아예 다 넘겨버리는 것은 아닐까?

고작 4년 practice 했을 뿐인데도, 점점 했던 검토만 하고 싶고 하지 않았던 검토, 내 영역이 아니라고 생각하는 검토, 동료의 영역이라고 생각하는 검토에는 소홀해진다. 물론 당연하다. 사람은 선택과 집중의 동물이니까. 그런데 그렇게 다 놓아버리면서 트렌드나 최소한의 법적 이슈/쟁점을 발굴할 능력마저 잃어버리는 것은 아닐까.

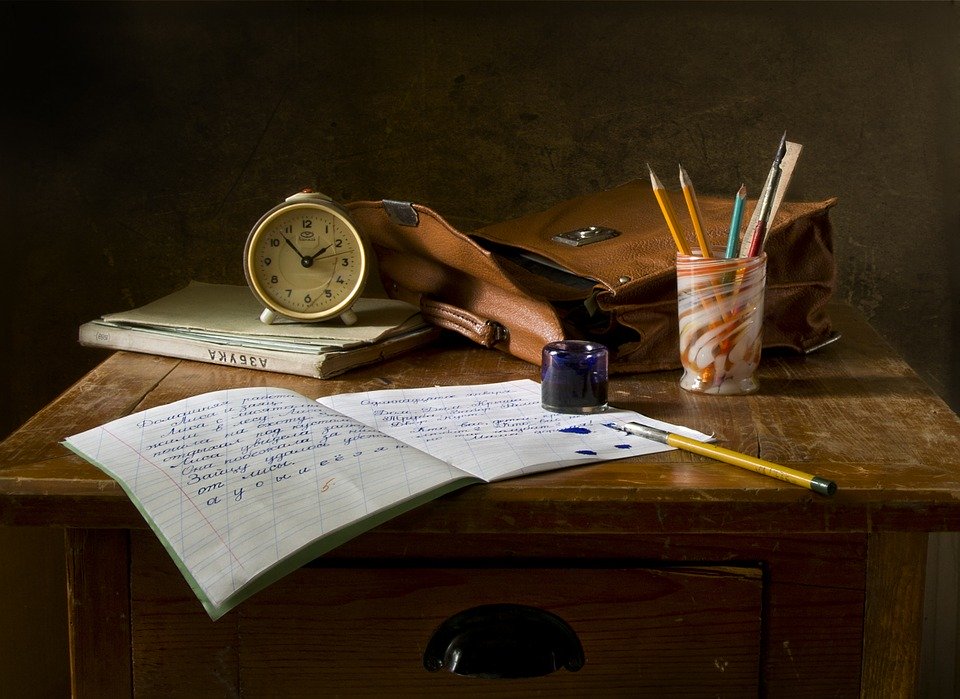

갑자기 그런 생각이 들어서 밀렸던 공부를 해야겠는데, 교과서 간만에 읽으니까 너무 이 시간이 알차고 재밌네.

'WORK > 나의 변호사 생활기: jot down' 카테고리의 다른 글

| 여백서원을 방문하고 나서 (0) | 2021.05.10 |

|---|---|

| 6년차 단상1 (1) | 2021.03.10 |

| 결국 휴직을 했다 (0) | 2021.03.01 |

| 이창희, 세법강의, 1장 (1) | 2020.04.03 |

| 그냥 그저 그런 근황 (0) | 2020.03.11 |

| 개구리는 올챙이 적을 모른다. (0) | 2020.02.19 |